「ふーむ」彼は言った。「韻律が強調している超現実的な隠喩の裏には、か……」しばらく考えてから、ぞっとするような笑みを浮かべてノートを閉じた。

「あんなやつら、なんど殺しても殺したりん」

(ダグラス・アダムズ『銀河ヒッチハイクガイド』)

「ふーむ」

あるおだやかな午後のひととき、私はコーヒー片手に「現代詩手帖」を読みながら、ふと思った。

「この雑誌つまんないな」と。

「現代詩手帖」は硬派な見た目と紙質のせいでとっつきにくく、二段組みの構成が多いためオシャレさが皆無。

イラストや漫画でウィットを加えることもなく、最果タヒのポップな作品が出ているときでも、自ら明るさを消している。

毎号紙面全体が必要以上に沈鬱で、若々しい生命力が感じられない。

追悼特集号だったとしても、さすがに重苦しくさせすぎではないか。

文芸情報誌の「ダ・ヴィンチ」のように、見栄えをよくする手ならいくらでもあるはずだ。

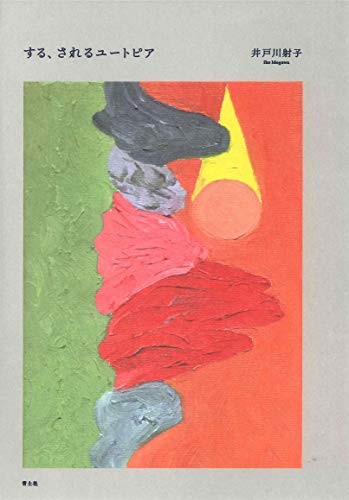

凝ったブックデザインの詩集や、オシャレで読みやすい詩のアンソロジーも出ている。

数年前に出た「早稲田文学増刊女性号」(川上未映子編)は、詩作品の魅力とともに本全体の編集が素晴らしかった。

私はこれまで詩によって幾多の慰めを受けてきたし、詩によって生きていくたくましさを与えられてきた。

だがそんな精神のたくましさが、「現代詩手帖」では得られていない。

退屈を感じる理由の一つは、高齢男性の価値観が全面に出すぎているためだと思われる。

最果タヒとか三角みず紀とか文月悠光とか、今生きている女性たちに向かってくれないので、時代に即応したリリカルな言葉が目立ってこない。

こういう雑誌が詩壇の中心でなかったら、伊藤比呂美や多和田葉子は、外国より先に母国で正当な評価を受けていたのではないかと思う。

2020年のノーベル文学賞受賞のルイーズ・グリュックは女性詩人で、翻訳書がなかった。

私は文学賞受賞者の作品を全員一作は読んでいるが、翻訳が一般の書籍のかたちで手に入らないのはグリュックだけだ。

2000年代以降に女性詩人たちをうまく取り上げるメディアがあったなら、日本の出版界で受賞作未訳の失態は起きなかったのではないか。

翻訳されていたとしても、2019年に出た「アンバル・パスト詩集」はどうか。

女性の書き手であり、詩集の冒頭が「この詩をわたしと一度も寝なかった男たちに捧げます」で始まっている。寓話的な表現をまじえながら、男共をぶった切っている詩集だ。

たしか書評は載っていた気がするが、「現代詩手帖」という器では、アンバル・パストの言葉の切れ味が喧伝しきれなかったように思う。

女性詩人たちの活躍の大きさに対して、メディアでの扱いが小さすぎるのではないか。

新人が対象となる中原中也賞でも、この10年の受賞者は、10人中8人を女性が占めている。

ここ5年は全員が若い女性で、野崎有以、マーサ・ナカムラ、井戸川射子、水沢なお、小島日和とつづく。

もしこれらの詩人たちのセンスを活かした詩誌があれば、それは私にとって間違いなく「現代詩手帖」より面白い。

最果タヒ(2008年に21歳で中原中也賞受賞)を読んで他の詩人たちに興味が湧いた人にとっても、刺激的な紙面になるだろう。

現代詩のメディアが「最果タヒの次にくる詩人」を紹介できていたなら、特に水沢なおはもっと脚光を浴びることができたはずで、もったいないことをしていると思う。

「現代詩手帖」はベテランの書き手と読み手を逃さないようにしているためか、結果として新世代が冷遇されている。

高齢男性の受賞が多い〈萩原朔太郎賞〉や〈H氏賞〉を好む読者であれば、その編集方針で十分なのだろう。

12年連続で男性が受賞している〈現代詩人賞〉好きなら、物足りくらいかもしれない。

しかしそのせいで、私が一番面白いと思う現代詩人たちからはズレており、若い世代にとっての「現代」からもズレすぎていないだろうか。

「現代詩手帖」しか知らなかったら、私は現代詩を嫌いになっていただろう。

(さらに話をつけ加えると、詩集一冊を残して30歳で亡くなった安川奈緒がいる。彼女の才能だって、一番メジャーな詩誌がこれでなかったら、もっと目立っていたのではないか?残された詩集を買おうとしたところ、古本に3万円の値がついており手が出なかった。)

前世紀が家父長制の時代であったし、古代の詩の起源に、ポップとはいえない聖性があることはわかる。

始原の文学(詩)は慰霊的な性質を持ち、神に捧げられる厳粛な言霊だった。

それらの歴史を重視するなら、「現代詩手帖」の堅物な編集方針も理解できる。

だが、古代においても身体的な祝祭性があったはずだ。

女性の太陽神であるアマテラスは、岩戸の外から聞こえる女性の乱痴気騒ぎに顔をのぞかせたのではなかったのか。

お神輿をかついでどんちゃん騒ぎをする日本各地の祭りも、べつにおしとやかなものではない。

相撲の起源も神事だが、両国国技館やテレビの相撲報道がそこまで高尚だろうか。

本当は芸能や神輿や相撲や春画や琳派や歌舞伎や裸祭や奇祭だってあるのに、「現代詩手帖」の編集だと、静かに座って能や日本画の余白ばかり見せられている感じだ。

特定の文化に重きをおきすぎているせいで、たしかにあるはずの祝祭性がないがしろにされている。

現代詩にも生き生きした多様な広がりがあるはずだ。

高橋睦朗は古語の使用が目立つが、作品には淫靡な美少年好きの詩がある。

(やろうと思えば、須永朝彦と武田肇をくわえて、ショタコン・腐女子向けのアンソロジーを作れるだろう。)

川口晴美は直接的にBLの詩を書いており、『BL萌え詩アンソロジー』を出している。

蜂飼耳は昔話絵本を出版し、日本語表現の豊かさを発揮。

ウェブで発信している詩人たちが何人もおり、文月悠光は音声型SNSの「クラブハウス」をやっている。

現代には私が面白いと思う〈現代詩〉の力動がある。

それらは「現代詩手帖」を読んでも見つからないものだ。

90年代~2000年代の短歌における俵万智や穂村弘のように、口語体の書き手が注目されていたら、今とは違う現代詩の光景があったのかもしれない。

出版社や文芸誌の後押しによっては、この十数年で何人もの書き手が「売れて」いた可能性がある。

おそらく2000年代前後の日本文学史は、もっと「おもしろい」はずの現代詩の鉱脈を逃してしまった。

中原中也賞受賞者をはじめとして、21世紀の鮮烈な書き手たちの一群が、ごっそりと抜け落ちてしまっている印象がある。

私はこれまで、現代詩がいまいち注目をあびず、売れていないのは、一般の人にとって「わからない」からだと思っていた。

しかし現代詩や「現代詩手帖」が読まれていないのは、「わからない」せいではなく「つらまない」印象のせいではないか。

「わからない」から「つまらない」のではなく、「つまらない」印象のせいで余計に「わからない」ものになっている。

能天気な考えだが、「おもしろい」印象があれば、「わからない」ことなど問題にならないと思う。

世間的に、複雑な言語表現が避けられているわけではない。

「M-1」の漫才やヒプノシスマイクのラップは高度な言語遊戯だが、それらは多くの人にとって「わからない」とされず、「おもしろい」ものとなっている。

BTSなどのK-POPは歌詞が「わからない」ものであっても曲を聞くし、ネットフリックスの外国のドラマは、言葉遊びや俗語表現が「わからない」ところで気にならない。

最果タヒの文藝も、「おもしろい」印象によって「わからない」が突破されているため、多くの人に読まれているといえないだろうか。

私の知っている現代詩は、この雑誌よりもはるかに「おもしろい」。

「現代詩手帖」は率先して詩を「つまらない」印象にしてきたが、現代詩はもっと幅広く、気軽に、多様性をもって、生き生きと読まれるものになれるはずだ。

![ダ・ヴィンチ 2021年3月号 [雑誌] ダ・ヴィンチ 2021年3月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51kRbBIZ8oL.jpg)